2026年4月から住所変更登記の義務化がスタート!スマート変更登記の手続きで要対策

2026年4月、日本の不動産登記制度に大きな変革が訪れます。長年、任意とされてきた不動産所有権の登記名義人の住所変更登記が、ついに義務化されるのです。これは、所有者不明土地問題の解消を目指す重要な法改正であり、義務を怠ると過料が科される可能性があります。

それにともない新たな制度では、「スマート変更登記」という手続きが導入されますが、その仕組みと対策を理解しておくことが、みなさまの不動産を守る鍵となりますので、しっかりと把握しておきましょう。そこで本記事では、「住所変更登記の義務化」や「スマート登記」の概要について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

1.2026年4月施行!住所変更登記の義務化とは?

不動産所有者にとって、この住所変更登記の義務化は、これまでの「知らなかった」では済まされない重大な変更点です。まずはその基本的な内容と、注意すべき罰則規定について説明します。

1)住所変更登記義務化の概要

2026年4月1日から施行される改正不動産登記法により、不動産の所有権の登記名義人に対し、住所または氏名等が変更された場合、その変更があった日から2年以内に登記を申請することが義務づけられます。

この義務化の背景には、所有者不明土地の増加が社会問題化し、円滑な不動産取引や公共事業の推進を妨げている現状があります。この義務は、すでに不動産を所有されている方はもちろん、今後新たに不動産を取得される方、相続によって名義人になられる方、すべての方が対象となります。

【ポイント】

| ・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記が必要 ・2026年4月1日(義務化)前の変更も対象になるため要注意 ・スマート変更登記の手続きをしておけば安心 |

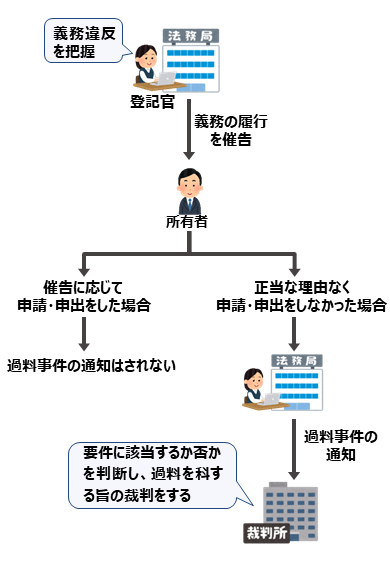

2)義務を怠った場合の罰則(過料)について

この義務に違反し、正当な理由なく2年以内に住所変更の登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。過料は行政上の罰則であり、金銭的な負担だけでなく、義務を軽視したという公的な記録が残ることにもなりかねません。制度開始後に住所変更が発生したにもかかわらず、手続きを先延ばしにすることは、このような不利益を招くことになりますので、期限内の確実な申請が強く求められます。

3)正当な理由とは

住所変更登記の義務を怠った際に過料が科されるのは、法務局からの催告(申請を促す通知)後も、正当な理由なく申請しない場合に限られます。「正当な理由」とは、申請できないやむを得ない客観的な事情であり、主に以下のケースが該当します。

①職権登記に必要な情報を提供済みにもかかわらず手続きが完了していない場合

②行政区画の変更など本人の意思によらない住所変更があった場合

③重病など本人の健康上の事情で申請が困難な場合

④DV被害者等で避難を余儀なくされている場合

⑤経済的に困窮し登記費用を負担する能力がない場合

これらは一例であり、個別の状況に応じて「正当な理由」が認められる場合があります。

2.スマート変更登記とは?

義務化に伴い、登記名義人からの申請に代わる手続きとして「スマート変更登記」が導入されます。これは、登記名義人の負担軽減を目指した効率化の仕組みですが、その適用には一定の条件と手続きがあります。

1)スマート変更登記の概要

スマート変更登記とは、登記官が住居表示に関する情報や住民票コードなどを用いて、公的機関から情報を取得し、登記簿上の住所の変更を職権で行う手続きを指します。これにより、登記名義人自身が住所変更の証明書を集めて申請する手間が大幅に削減されることが期待されています。この法務局による職権登記は、義務化制度の根幹をなす効率化の取り組みと言えるでしょう。

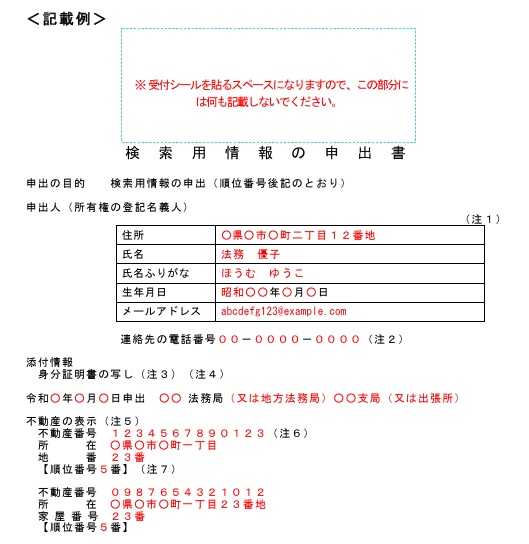

2)事前に「検索用情報の届出」が必要

このスマート変更登記の恩恵を受けるためには、原則として登記名義人が不動産を管轄する法務局に対し、事前に氏名、住所、生年月日などの「検索用情報の申出」をしておくことが必要になります。「検索用情報の申出」は、2025年4月21日から開始されていますので、はやめに手続きしておきましょう。

3)スマート変更登記を利用するための流れ

①検索用情報の申出を行う

②法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更がないか確認する

③住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかをメールで確認する

④変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記を行う

※不動産の所有者が個人の場合の流れ

.jpg)

-1024x709.jpg)

4)職権登記の対象外となるケースと注意点

職権登記は、住民票や戸籍の附票で住所の変更履歴がたどれることが前提となります。例えば、海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、所有権の登記をした後に、氏名または住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要がありますので注意が必要です。

3.2026年4月に向けて!今からできる準備について

義務化が目前に迫る中、大切な不動産を適切に保全し、不測の事態を避けるために、今からできる準備があります。

1)まず確認すべきは自分の不動産と登記情報

最初に行っていただきたいことは、所有されている不動産の登記簿謄本または登記事項証明書を取得し、そこに記載されているご自身の住所・氏名が、現在の住民票上の情報と一致しているかを確認することです。

特に、取得から長期間経過している不動産や、相続によって名義人になった不動産の場合、登記簿上の住所が古いままになっているケースが散見されます。この確認作業が、義務化への第一歩となります。

2)疑問点や土地建物の登記に不備があった場合には土地家屋調査士への相談

登記簿を確認した結果、そもそも不動産の情報等に不備があった場合や、手続きに不安がある場合は、専門家である土地家屋調査士にご相談ください。

特に、「増改築などした際に建物の変更登記をしていなかった」「相続登記をしていなかった」など、土地建物の登記自体に不備があった場合には、自分だけで手続きしようとすると対応に多大な労力を要しますので、はやめにご相談ください。

土地家屋調査士は、土地や建物の「表示に関する登記」に必要な調査・測量と登記申請の代理を行う専門家です。具体的には、土地の境界確定、建物の新築・増築時の測量と登記申請などを行い、不動産の物理的な状況を正確に法務局に記録しますので、安心してご相談いただけます。

4.疑問や不安、登記不備などは「土地家屋調査士法人 臼井事務所」にご相談ください

2026年4月からの住所変更登記の義務化は、不動産所有者にとって避けられない課題です。「スマート変更登記」という効率化の仕組みはあるものの、すべてが自動的に完了するわけではありません。

「土地家屋調査士法人 臼井事務所」では、みなさまの土地建物がただしく登記されているかの確認から、複雑な必要書類の収集、そして法務局への確実な申請手続きまで、一貫してサポートさせていただきます。他士業とのネットワークもありますので、土地建物に関するお悩みは全般的にご相談いただけます。

義務化の期限を目前に控える今、ご自身の不動産に関する疑問や不安、または書類の不備などがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。大切な資産である不動産を適法に、そして安全に保全するためのお力添えをさせていただけることを願っております。

シェアする